Mit 100 Euro dürfte das aktuelle Hauptproblem von VW kaum gelöst werden: das Renditeziel von 6,5 Prozent im Jahr 2026 zu erreichen. Im vergangenen Jahr lag die Gewinnmarge bei 4,1 Prozent. Nun, Mitte September erhöhte die Marke den Aufpreis für die Metallic-Lackierung bei allen ID-Modellen um ebenjene 100 Euro, weitere Sonderausstattungen wurden ebenfalls teurer. Allerdings stand die Marke bislang nicht im Verdacht, ihre Produkte zu billig angeboten zu haben. Wobei selbst das zu den eher geringeren Problemen zählt.

Inzwischen scheinen immerhin die teuren Nachbesserungen im Bereich der Software beim Golf und bei den ID-Modellen zu fruchten, die Mängel in der Fertigungsqualität sind behoben. Zumindest fallen die jüngsten Testwagen nicht mehr durch Infotainment-Abstürze auf.

Speziell der VW ID.3 wirkt mittlerweile akkurat zusammengebaut, und die Modellpflegemaßnahmen haben ihm ein optisch und haptisch ansprechenderes Interieur beschert. Zudem bekommt der Stromer Mitte 2026 ein weiteres Facelift mit dem Schwerpunkt Karosserie. Bei der rundlichen Grundform allerdings bleibt es weiterhin – obwohl das aktuelle Management von dieser Designausrichtung lieber früher als später wegmöchte.

Keine Experimente mehr: Der E-Kompakte bedient sich klassischer Proportionen, erhält zudem ein Cockpit mit weniger touchlastiger Bedienung.

Autos wie du und ich

Warum? Käufer von Elektroautos wollen keine Designexperimente, sondern ein Auto wie du und ich. Das haben einige Hersteller, nicht nur VW, lernen müssen. Das Showcar ID.2all, aus dem Ende 2025 der Kleinwagen VW ID.2 hervorgehen wird, zeigt die neue Ausrichtung. Thomas Schäfer, Chef der Marke, rechnet qua Amt natürlich sehr optimistisch, fasst komplett neue Modelle mit modellgepflegten zusammen und spricht daher von acht neuen Elektrofahrzeugen bis 2027. "Die Autos werden super aussehen und haben technologisch das Zeug, den Markt richtig aufzumischen. Aber um das im extrem harten Marktumfeld zu schaffen, müssen wir unsere Fahrzeuge gewinnbringend produzieren und zu bezahlbaren Preisen auf die Straße bringen", sagt der CEO. Und: Die Produkte müssen schnell auf die Straße. So ist der ID.2 das erste Fahrzeug der Marke, das in 36 statt 50 Monaten entwickelt wird. Zudem besteht das Ziel, die Kosten pro Mannstunde in der Entwicklung um rund 40 Prozent zu senken – und die Anzahl der Entwicklungsingenieure selbst. Derzeit arbeiten rund 12.000 am Stammsitz.

Doch zurück zu den Produkten selbst. Gerade zog man das Tuch vom VW Tayron. Der siebensitzige SUV führt den in China längst bekannten Modellnamen nun auch in Europa ein, läuft in Wolfsburg vom Band und beerbt den Tiguan Allspace. Durch die klare Trennung lässt sich der Tayron höher positionieren als sein Vorgänger, wovon sich VW neue, zahlungskräftige Kunden erhofft. Kunden, die sich eher Extras leisten können wie Sitze mit Zehnkammer-Massage, LED-Matrix-Scheinwerfer, Dekoreinlagen aus Echtholz und adaptive Stoßdämpfer. Sieben Motorisierungen stehen zur Wahl, darunter zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, die 204 und 272 PS Systemleistung bieten. Ihre elektrische Reichweite soll über 100 Kilometer betragen.

Gleich sieben verschiedene Motorisierungen hält VW für den 4,77 Meter langen Tayron vor, darunter zwei Plug-in-Hybride.

Den Einstieg bildet ein Mildhybrid-Benziner mit 150 PS, darüber sortieren sich zwei weitere TSI-Motoren ein, die aus zwei Litern Hubraum 204 und 265 PS holen. Diesel? Ja, gibt’s auch: mit 150 und 193 PS. Allradantrieb ist lediglich für den starken Selbstzünder und für die 2.0-TSI-Motoren erhältlich. Im kommenden Jahr steht die Ablösung des populären Kompakt-SUV T-Roc an. Der war im August das dritte Mal in diesem Jahr der meistzugelassene VW in Deutschland, hat vom Marktstart 2018 an dem Golf das Leben in der Flensburger Statistik schwer gemacht: In diesem Zeitraum brachen die Verkäufe des einstigen Kompaktklasse-Helden von 211.512 auf 81.117 Einheiten ein, die des VW T-Roc wuchsen von 35.299 auf 68.678 Exemplare. Nicht zuletzt die solidere Software und die einfachere Bedienung verhalfen dem Kompakt-SUV zum Erfolg, denn er basiert noch auf dem Golf VII.

Vollhybrid ohne Ladeanschluss kommt

Die neue Generation baut auf dem Golf VIII auf, springt aber von dessen stark weiterentwickelter Variante ab: "VW hat beim Thema Software gelernt! In vielen Bereichen haben wir die Wettbewerber sogar überholt, zum Beispiel mit unserem E-Routenplaner, dem superschnellen HMI und der optimierten, einfachen Bedienung", erklärt Entwicklungschef Kai Grünitz voll Überzeugung. Die Erfahrungen von auto motor und sport mit den jüngsten Baureihen wie Passat, Tiguan und ID.7 sowie den weiterentwickelten Modellen bestätigen das.

Allerdings steht VW – wie die meisten Autohersteller – vor der nächsten Herausforderung: Ab kommendem Jahr diktiert die EU ein CO2-Flottenziel von 93,6 statt 116 g/km wie bislang. Hinzu kommt, dass einige europäische Metropolen Einfahrtsbeschränkungen für Pkw planen, die über keinen elektrifizierten Antrieb verfügen. Madrid beispielsweise ging bereits voran. Unter anderem deshalb schlägt VW einen neuen Weg ein: Zum bekannten Mildhybrid-Benziner und den Plug-in-Hybriden (deren E-Reichweite je nach Baureihe von 100 bis über 130 km nach WLTP reicht) addiert die Marke einen Vollhybrid ohne Ladeanschluss. Der basiert ebenfalls auf der Kombination aus 1.5-TSI-Benziner (mit sogenanntem Miller-Cycle-Verbrennungsverfahren) und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, kann jedoch aufgrund der stärkeren E-Komponenten auch rein elektrisch fahren – im Bereich einer kleinen einstelligen Kilometerzahl. Die Systemleistung soll bei rund 180 PS liegen, was den neuen Antrieb ziemlich genau zwischen dem MHEV und den schwächeren der beiden PHEV einsortieren würde.

Gleiches gilt vermutlich für den Preis. Da es den T-Roc bislang ausschließlich mit unelektrifizierten Motoren gibt, dient hier der Golf zur Einordnung: Der PHEV steht mit 45.390 Euro in der Preisliste, der MHEV mit 38.450 Euro, beide in der gehobenen Ausstattungslinie Style, die mit dem PHEV verknüpft ist.

VW Golf 9 ab 2029 auf neuer Plattform

Apropos Golf: Der kommt mit einem vollelektrischen Antrieb, doch das dauert noch ein paar Tage, Pardon, Jahre. Da der Kompakte die neue SSP-Basis (Scalable Systems Platform) nutzt, rollt er erst 2029 von den Produktionslinien in Wolfsburg.

Die SSP gilt konzernintern als eine Art Superbaukasten über alle Marken, Modellreihen und Antriebe. Die Arbeit daran begann vor rund zwei Jahren, die ersten fertigen Autos sollten 2026 debütieren. Nun wird es mindestens 2028. In der SSP gehen langfristig die heutigen vier Verbrenner- und vier Elektroarchitekturen auf. E- und Verbrennerfahrzeuge sollen damit zu identischen Kosten gefertigt und verkauft werden, so auch die gleiche Marge einbringen. Interessant: Für den VW ID.Golf hat sich das Designteam um Andreas Mindt offenbar den Golf IV als Vorbild ausgesucht, zumindest was die Proportionen betrifft. Der Neue tritt natürlich weniger zierlich und hochbeinig auf, verfügt aber unter anderem über die charakteristische breite C-Säule.

Keine Experimente mehr: Der Elektro-Kompakte VW ID.Golf bedient sich klassischer Proportionen, erhält zudem ein Cockpit mit weniger touchlastiger Bedienung.

Wie steht es um die Reichweite? Um sich nennenswert von den bisherigen E-Modellen abzuheben, muss eine günstige Basisversion mindestens 400 Kilometer weit kommen – im Alltag, nicht nach WLTP-Norm. Bei den teureren Varianten sollten rund 600 Kilometer möglich sein, ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent darf dann nicht länger als 15 Minuten dauern.

Was sollte ein VW ID. Golf kosten? Gemessen daran, dass der ID.2 knapp – "sehr knapp", wie es aus Unternehmenskreisen heißt – unter 25.000 Euro starten wird, müsste sich der Einstiegspreis um 33.000 Euro bewegen. Somit ist klar, dass dieses Modell den ID.3 beerbt. Den versucht VW gerade mit der 210 kW starken GTX-Variante attraktiver zu gestalten.

Elektrischer GTI auf ID.2-Basis

Wo der elektrische GTI bleibt? Dauert noch ein bisschen. Aktuell läuft die Produktion der modellgepflegten Golf GTI und GTI Clubsport an – mit Verbrennern, wie gehabt. Einen E-GTI leitet VW vom ID.2 ab, macht mit einer Studie bereits großen Appetit darauf.

Über die Leistung schweigt man sich in Wolfsburg noch aus. Da aber bereits für den ID.2all bis zu 166 kW starke Antriebe angekündigt wurden, muss der GTI mindestens 200 kW leisten. Zu viel für einen knapp über vier Meter langen Wagen? Nicht unbedingt, denn ungeachtet der Abmessungen ist mit einem Leergewicht von deutlich über 1,7 Tonnen zu rechnen. Im ID.2 steckt eine Abwandlung der bisherigen MEB-Architektur, hier gibt es nur Frontmotor und -antrieb. Exotische Leichtbau-Werkstoffe sind wegen des angepeilten Preises kein Thema – und wegen der Renditeziele von VW.

ID.2 GTI: Da die Basis bereits bis zu 166 kW leistet, muss das Topmodell mindestens 200 kW an die differenzialgesperrten Vorderräder bringen. Kann Verbrenner-Klang und Getriebe imitieren.

Weitere Spezialitäten: eine mechanische Differenzialsperre, deren Regelung zusammen mit den weiteren Fahrdynamik-Regelsystemen in einem zentralen Steuergerät integriert ist. Darüber hinaus spricht VW vom Erlebnisschalter, der simulierten Motorklang und virtuelle Schaltpunkte im Stil historischer GTI-Modelle ermöglicht. Das Vorbild: der Hyundai Ioniq 5 N, der den Sound und die Getriebecharakteristik des populären Verbrennermodells i30 N verblüffend authentisch vorgaukelt.

Elektrischer R noch in weiter Ferne

Ein ähnlich radikal wie der Koreaner ausgeprägter E-VW lässt dagegen noch bis Ende der Dekade auf sich warten. Zwar experimentieren die Entwickler immer mal wieder mit den MEB-Komponenten herum, kamen bislang jedoch immer zu dem Schluss, dass damit ein elektrisches R-Derivat nach Vorbild des Golf R hinter den fahrdynamischen Erwartungen zurückbliebe. Man wolle schließlich neue Maßstäbe setzen, heißt es aus dem Umfeld des Performance-Labels. Erst die SSP bietet dafür die richtigen Voraussetzungen. Zuvor schiebt VW lieber schnell ein Derivat mit SUV-Optik nach. Kein Allradantrieb? Nein. Technisch möglich, aber schlicht zu teuer.

Überhaupt: Weil es bis zum Start des dann günstigsten Elektro-VW ID.2 noch über ein Jahr dauert, erfährt der ID.3 gerade eine Preisreduzierung. Der Listenpreis wird von 36.900 auf 33.330 Euro gesenkt, die aktuelle Kaufprämie des Herstellers in Höhe von 3.570 Euro bleibt erhalten. Macht also 29.760 Euro für den ID.3 Pure mit 125-kW-Motor und 52- kWh-Akku. Ach ja: Metallic-Lack kostet ab 810 Euro Aufpreis.

So schlug sich VW zuletzt in unseren Tests

Die Wende kam völlig anders als geplant. Mit dem ID.3 sollte für VW das E-Zeitalter beginnen. Doch der Kompakte läutete eher eine Problem-Ära ein – die nun endet.

Bereits einige Wochen bevor der VW ID.3 im Spätsommer 2020 zum ersten Test antrat, verwirrte die achte Generation des Golf die Kunden mit ihrem nicht intuitiven Bedienkonzept und Systemabstürzen. Der elektrisch angetriebene Kompaktwagen setzte noch einen drauf: schlechte Passungen bei den Stoßfängern, eine halbfertig lackierte Fronthaube, dazu innen klaffende Spalte in der Instrumententafel. Natürlich blieben auch hier Abstürze des Infotainment-Systems nicht aus. Nachdem VW 1997 mit dem Golf IV ein extrem hohes Qualitätsniveau vorgelegt hatte, folgte nun der tiefe Fall: Scheitern am eigenen Vorbild – auch weil es auf digitaler Seite keine Innovationen, noch nicht einmal funktionale Stabilität gab. Zugegeben, das riesige, mit Augmented Reality gepimpte Head-up-Display fasziniert und funktioniert.

Wie schlecht es um die Qualität bestellt war, bewies der Golf Alltrack im 100.000-Kilometer-Dauertest. In Heft 10/2024 erschien die ernüchternde Abschlussbilanz: letzter Platz in seiner Klasse. Ganz oben dagegen: der Preis von rund 60.000 Euro. Selbst Dacia lieferte da besser ab. Das Tragische: Sowohl Golf als auch ID.3 machen vieles richtig. Die klassischen Tugenden der Marke hinsichtlich optimaler Raumausnutzung, ausgewogener Fahrwerksabstimmung und effizienter Antriebe beherrschen auch sie. Doch im Alltag nervt die Unzuverlässigkeit der Elektronik. Unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess mussten unter enormem Kostendruck gleichzeitig die ID-Familie, der immens wichtige Golf sowie eine komplett neue Software-Architektur entwickelt werden. Das ging schief. Zudem kam das ID-Design in der breiten Masse nicht gut an.

Doch die Anstrengungen der Mitarbeiter werden inzwischen deutlich sichtbar: Mit Tiguan und Passat erreichen Verarbeitungsgüte und Materialqualität wieder ein angemessenes Niveau, der Passat bietet zudem mit den optionalen Adaptivdämpfern einen Federungskomfort, der sonst bestenfalls bei Premium-Marken zu finden ist. Gleiches gilt für den ID.7 Tourer, der mit einer Akkuladung bis zu 455 km weit fährt. Alle Autos lassen sich leichter bedienen, überdies läuft die Software stabil. Geht doch!

Datenausleitung: Zwischen Innovation und Shitstorm.

VW will Daten aus privaten Fahrzeugen analysieren, um Fahrassistenzsysteme schneller zu optimieren. Die Kunden müssen das ausdrücklich erlauben, zuvor aber das Kleingedruckte lesen.

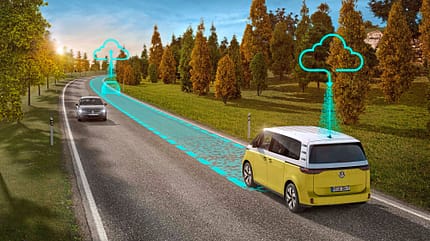

Im Lauf des vierten Quartals dieses Jahres will der Volkswagen-Konzern damit beginnen, Sensoren- und Bilddaten aus Kundenfahrzeugen auszuleiten. Mit diesen Daten sollen Fahrassistenzsysteme schneller optimiert werden können. "Die Assistenzsysteme sind sicher und zuverlässig. Wir sehen aber auch, dass sie von einigen Kunden deaktiviert werden. Das widerspricht unserem Bestreben, die Verkehrssicherheit für alle weiter zu erhöhen. Wir wollen dazu beitragen, die Zahl von Schwerverletzten und Todesfällen im Straßenverkehr nahe null zu bringen. Aktive Assistenzsysteme sind dabei entscheidend", sagt Jörn Wittmann aus der Datenschutzabteilung des Konzerns. Wittmann ist dafür zuständig, Innovationen und datenschutzrechtliche Vorgaben dauerhaft in Einklang zu bringen und abzusichern.

Bislang konnten dazu nur die Daten aus Fahrzeugen genutzt werden, die zur konzerneigenen Flotte gehören. Somit würde sich die Anzahl der Autos, die Daten bereitstellen, von wenigen Tausend auf mehrere Hunderttausend erweitern. Der Grund für das Ansinnen ist offensichtlich: "Wir müssen Innovationszyklen drastisch verkürzen", sagt Wittmann.

Durch das Nutzen der Daten aus verkauften Fahrzeugen steigt die Fallzahl auf mehrere Hunderttausend Pkw.

Das Problem liegt auf der Hand. Heute stellen viele Fahrer Assistenzsysteme wie die Spurverlassenswarnung oder – sofern möglich – den Notbremsassistenten genervt ab. Oder die Verkehrszeichenerkennung: Sie dient als Basis für den sogenannten Intelligent Speed Assist (ISA), der inzwischen bei Neuwagen verpflichtend ist und akustisch vor Geschwindigkeitsübertretungen warnt. auto motor und sport überprüft dieses System in Vergleichs- und Einzeltests von Fahrzeugen. Eine Auswertung der 2023 bewerteten 146 Fahrzeuge ergab, dass nur knapp 18 Prozent der Autos überhaupt Punkte auf der Prüfstrecke bekamen – maximal vier von zehn; diese Punktzahl erreichten nur drei Fahrzeuge. Jörn Wittmann kommentiert das wie folgt: "Auch bei Verkehrszeichen kann eine verbesserte Objekterkennung helfen. Wenn die Sensoren also neben oder über der Fahrbahn Schilder erkennen, aber nicht zuordnen können, werden zwei oder drei Bilder davon gemacht und zur Analyse ausgeleitet."

Vor allem der Notbremsassistent soll profitieren und künftig gezielter auslösen. Dazu werden Kamerabilder benötigt.

Generell gilt: Eine permanente Datenübertragung findet nicht statt. Sie wird nur in bestimmten Situationen aktiviert, etwa bei außergewöhnlichen Reaktionen von Fahrer oder Fahrzeug. Dennoch ist der Sachverhalt komplex, denn über allem schwebt der Datenschutz: "Es ist juristisch nicht ganz einfach abzubilden, weil die entsprechenden Vorschriften teilweise sehr vage sind. Im Prinzip verlangt das Gesetz lediglich, dass legitime Interessen zur Nutzung von technischen Daten mit dem legitimen Interesse unserer Kunden als Betroffene bestmöglich abgewogen werden. Hier ist aus unserer Sicht entscheidend, alle Interessen umfassend zu betrachten. Auch das gesamtgesellschaftliche Interesse, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren", berichtet Wittmann und ergänzt: "Im Rahmen der Gespräche zum Einsatz der Technik kam beispielsweise der Vorschlag auf, dass wir die Bilddatenerfassung vor Schulen, Spielplätzen und Krankenhäusern abschalten. Wir sind entschieden anderer Ansicht, denn gerade dort kann es doch zu gefährlichen Situationen kommen. Gerade dort müssen Assistenzsysteme extrem zuverlässig wirken."

In jedem Fall wird der Kunde gefragt, ob er der Nutzung der Daten aus seinem Fahrzeug zustimmt. Doch wer liest immer alle Datenschutz-Hinweise genau durch? Ärger scheint programmiert.

ID-Showcars: Die Zukunft der ID.Modelle

Ein bisschen Spaß muss sein. VW nutzt das ID-Treffen in Locarno, um mit spektakulären Einzelstücken ein wenig E-Kult zu generieren.

Zum ersten Mal trafen sich 2021 einige VW-ID-Fans zu einem Treffen in Locarno am Lago Maggiore, im Folgejahr nutzte VW erstmals diese Bühne, um gleich zwei Showcars zu präsentieren. Der Xcite basiert auf dem ID.5 GTX, wurde von Auszubildenden der drei sächsischen VW-Standorte in einer Farbe aus dem Lamborghini-Angebot lackiert. Dazu gibt’s 22-Zoll-Räder, eine gewaltige Audioanlage sowie ein elektrisches Skateboard, falls das Reiseziel mit dem Auto nicht ganz erreichbar ist.

Den Anfang machte 2022 der von Azubis der drei sächsischen VW-Standorte aufgebaute ID.5 GTX Xcite.

Dem ebenfalls 2022 gezeigten ID. Extreme dürfte das nicht passieren, denn er nutzt ein Fahrwerk aus dem Offroad-Rallyesport, trägt grobstollige A/T-Reifen unter Kotflügelverbreiterungen, die aus dem 3-D- Drucker kommen. Die beiden Motoren aus dem Basis-ID.4-GTX leisten 285 statt 220 kW.

Der ID. Extreme, ebenfalls von 2022, mit Offroad-Fahrwerk und 50-mm-Kotflügel-Verbreiterungen leistet 285 kW.

Noch mehr Leistung servierte VW im Folgejahr: 2023 zog man das Tuch vom ID.X Performance. Dahinter verbirgt sich ein ID.7 mit um 80 mm verbreiterter Spur und 60 mm tiefergelegter Karosserie. Zwei Motoren leisten im Boost 411 kW, an der Hinterachse steckt ein mechanisches Sperrdifferenzial. So weit, so radikal.

Vielleicht kann der ID.X Performance dem Absatz der ID.7 Limousine helfen: Breitbau-Kit, 411 kW, gezeigt 2023.

2024 trieb VW es vorwiegend farblich bunt: Mit dem ID.3 Fire & Ice auf GTX-Basis erinnerte die Marke an die Tradition der Sondermodelle, die mit dem Golf II Auftrieb bekam – den gab es ebenfalls als Fire & Ice, designt in Zusammenarbeit mit dem Modelabel Bogner. Die Sitzbezüge lassen sich per Reißverschluss öffnen, darunter kommt der Original-Bezugsstoff des Oldies zum Vorschein. Der Fire & Ice wird in einer Kleinserie an den Start gehen.

ID.3 Fire & Ice: Mit dem Golf II erreichte die Anzahl an Sondermodellen neue Rekordwerte. In dessen Tradition steht das jüngste ID-Showcar.